Protestatio : déclaration d’amour

à la matière ou éloge de la matérialité

Rémy Facchini

entre 2020 et 2025

Du latin protestatio : de testare « témoigner » avec le préfixe pro- « au-devant » :

« témoigner avec vigueur et foi ».

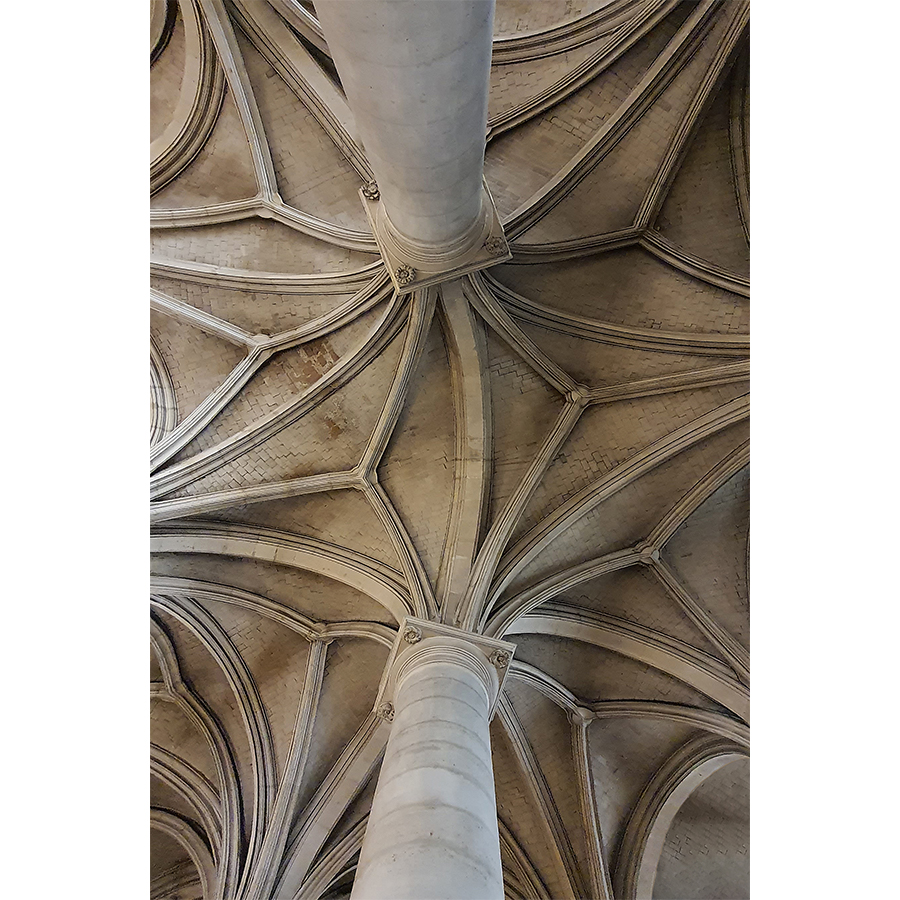

Voûtains du déambulatoire de l’église Saint-Nicolas-des-Champs, Paris, 2020

Les matières ancestrales utilisées en architecture sont géologiques et biologiques à la fois. La pierre est une roche ; la brique est une terre de roche ; le bois pousse dans la terre en se nourrissant de minéraux… Un bel exemple de cette intrication entre monde minéral et monde vivant est la roche sédimentaire qui malgré son apparence inorganique garde en elle les traces de la vie.

La matérialité, elle, provient du contact entre la surface de la matière et celle de notre corps. Lorsque ces surfaces – ces membranes – se rapprochent l’une de l’autre, qu’elles se voient, qu’elles se sentent, qu’elles s’écoutent, une relation se crée : c’est la matérialité.

En tant qu’humains nous faisons partie intégrante de la nature. Mais voulant construire notre propre destin, nous nous en éloignons. Étymologiquement, la matérialité désigne « la réalité matérielle d’une chose, l’existence d’une chose en tant que matière ». La matière existe donc par elle-même, certes, mais c’est nous qui la considérons, la nommons et la manipulons en architecture. Nous nous mettons, par conséquent, dans une position de supériorité et, à une époque où révolutions technologiques et numériques s’accélèrent, notre perception de la naturalité du monde physique change.

Cependant nous restons des êtres sensibles et enracinés aux paysages qui nous entourent. La roche, la tourbe, le bois, la paille… nous sommes liés à la matière et ce depuis la nuit des temps. Nous avons une expérience phénoménologique à son contact, nous la ressentons même si elle conservera toujours une part obscure. Nous aurons beau connaître son identité voire même anticiper son comportement, le tout avec un certain sentiment dominateur, à un moment nous éprouvons simplement l’envie – ou plutôt le besoin irrépressible – de l’écouter à nouveau et d’humblement la caresser.

Ainsi la matière incarne le temps long en conservant les traces de notre histoire et du façonnage par notre main. L’architecture reflète nos cultures, nos croyances, nos symboles. Mais la matière incarne aussi le temps long en gardant en elle les traces de sa propre histoire géologique et biologique, son métabolisme physico-chimique intrinsèque et silencieux. Nous sommes des êtres poreux. La matière l’est aussi et c’est par ce biais qu’elle nous parle presque, qu’elle nous chuchote dans un silence assourdissant. Dans un silence pesant.

Cette relation est d’autant plus forte que dans un monde vaporeux et fluctuant où nos vies sont contraintes par de vastes forces impersonnelles et immatérielles, il nous faut retourner à la stabilité, à l’immuabilité, à cette proximité sourde et à cette expérience haptique de la matière.

Il y a donc la matière en elle-même, obscure, et sa surface qui est dans la lumière. Cette surface, infiniment fine, avec ses aspérités poussiéreuses et ses imperfections ombreuses, est le médium de la matérialité, de la relation passionnelle que nous avons avec les matières de notre planète. Car la matière existe à nos yeux par sa surface et nous émeut par ce qu’elle dégage. Ainsi, la matérialité c’est ce lieu de rencontre intime avec la matière, c’est cet instant qui convoque notre chair et notre pensée quand l’émotion surgissant d’un effleurement chemine vers notre esprit où un sentiment éclot.

Quelques souvenirs me viennent alors ; le sentiment de paix et d’immuabilité lorsque je déambule dans une abbaye cistercienne, éprouvant la froideur hiératique des pierres de l’église et admirant les arcades illuminées du cloître ; le sentiment d’humilité quand je découvre les coquilles emprisonnées depuis des millions d’années dans le calcaire des calanques marseillaises, et révélées grâce à la lente érosion par l’eau, le vent et le sel ; le sentiment d’excitation quand je sens l’odeur du hêtre dans mon atelier, cette essence de bois que j’affectionne tout particulièrement pour sa couleur légèrement rosée et sa dureté ; le sentiment de timidité lorsque j’approche des murs de pierre des villages gardois et que je ressens la douce chaleur libérée par les parois après une chaude journée d’été ; le sentiment de sensualité quand je plonge mes mains dans l’argile grise du lit d’un petit ruisseau quelque part dans les Alpes, amusé par la ductilité grasse de cette matière badigeonnant ma peau ; le sentiment mystique qui émane des forêts de châtaigniers des Cévennes, ces paysages humides aux feuillages scintillants et à l’humus spongieux ; le sentiment de vitalité et de petitesse à la fois, face à l’étendue aqueuse de la Méditerranée, dont le remous éternel vient projeter les vagues sur les rochers devant mes pieds, les embruns continuant leur route sur mon visage ; le sentiment de plénitude quand les cordes en bronze vibrent au contact de mes doigts et que les notes affranchies par la guitare résonnent en moi.

Je crois, finalement, que la matérialité est à la fois le commencement de notre rapport au monde et la réponse à certaines questions existentielles qui nous assaillent. Car lorsqu’elle a lieu, la matérialité rajoute de l’épaisseur et de la pesanteur à la matière qui n’est plus un amas abstrait et solitaire, mais une substance qui projette du sens.

« Je défends plus qu’un matériau, je défends ma foi en la matière. Il n’est pas de beauté sans foi. » (Fernand Pouillon dans Les pierres sauvages, 1964)